di Giovanni Bertani

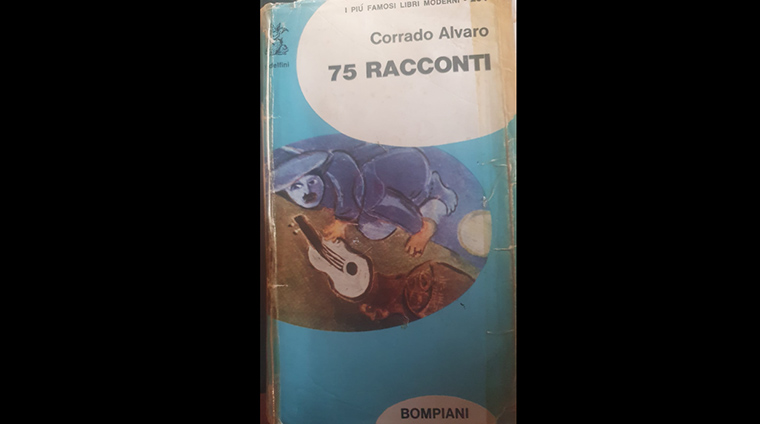

Il libro è appartenuto a mio padre; un fragile volume in brossura, tenuto insieme col nastro adesivo, di 585 pagine suddiviso in due parti: la prima raccoglie trentatré racconti di Incontri d’amore, la seconda quarantadue racconti di Parole di notte. La copertina raffigura un particolare di La guitare endormie di Marc Chagall; una scelta azzeccata: c’è la notte, c’è l’amore. E ci sono le parole: quelle spente dal sonno, quelle accese, evocate dal sogno o dal ricordo.

Lo presi in mano da ragazzo, ma lo abbandonai a metà del primo racconto: La cavalla nera, una vicenda nella quale si contrappongono due visioni del mondo: quella rurale del narratore e quella del vicino, il Bosso. Corrado Alvaro non a caso non usa il termine “amico”, ma “vicino”; l’amico è un’invenzione cittadina, il vicino appartiene a una confraternita rurale. Il Bosso, partito per la città, al ritorno si sente civilizzato e la narrazione è basata sulle differenze di linguaggio tra due mondi. A un certo punto giungono i loro compaesani e tutti si mettono al riparo perché costoro arraffano quello che capita loro per le mani: abitano in montagna e non hanno mai visto niente. Per loro, se una cosa può essere portata via facilmente, non interessa troppo al proprietario. Viene rubata anche una puledra nera, che viene ritrovata dal Bosso che scompare insieme a lei.

Troppo verboso, troppo distante per quella mia età acerba incapace di apprezzare una narrazione così scarna di dialoghi. Eppure, qualcosa doveva avermi lasciato.

Molti anni dopo andai a studiare e a vivere nel Galles. Ci stavo ormai da un anno e, come il Bosso, avevo cambiato linguaggio; si era trasformato in una lingua secca, monosillabica, che non ammette dubbi. Sentivo nostalgia delle mie parole, del rincorrersi delle sillabe. Mi venne in mente quel libro e scrissi a mia madre perché me lo spedisse. Ci vollero una decina di giorni, ma arrivò sano e salvo. Non avevo il televisore e al termine di ogni giorno lo leggevo, racconto dopo racconto, masticando il nutrimento di quelle parole come fossero pezzi di pane tagliati apposta per me da mani di madre.

L’ho ripreso in mano in questi giorni esausti di lavorio. Lo leggo alla sera, quando accendo il caminetto in sala e spengo il chiasso molesto del televisore.

Sono racconti brevi, distanti dallo schema narrativo cui siamo stati abituati: non sempre c’è una trasformazione e mai una inutile, irrealistica e spesso scontata lotta per la vita o per la morte che risolve la situazione. Le azioni sono affidate alle pose che identificano i personaggi, come “…quel modo lento di masticare che è tutto un fantasticare sulla vita”. I punti di svolta sono gli incontri casuali o le riflessioni sui personaggi di un “io narrativo” che osserva minuziosamente il paesaggio come in uno specchio per riconoscersi e capirsi.

L’uso delle parole è raccolto, antico: le colline non sono vicine, sono “imminenti”, non vi sono bambini, ma “fanciulli”, un uomo non zappa, ma “mena la zappa”. Non vi sono eventi decisivi, ma evoluzioni come nel racconto madre di paese che narra le vicende di una madre che assiste alla crescita del figlio. Non vi sono dialoghi perché impossibile dire le parole di una madre. Non aspettatevi che Corrado Alvaro sprechi inchiostro sulle urla, sugli strepiti, sui giudizi sociali o sulle considerazioni psicologiche tanto in voga; preferisce i momenti di crescita in cui “…la madre non capisce, per quanto si sforzi. Ma capisce una cosa: ed è che il ragazzo ha scoperto la convivenza umana, l’invenzione della vita, la libertà estrema dell’uomo a foggiarsi un mondo attorno”. Il momento chiave è la domanda che il figlio ormai adulto le pone, ovvero se lei sta bene. Cioè non è più lei la dispensatrice di sicurezze, di quiete: i ruoli si ribaltano e “Qui, impercettibilmente, comincia l’isolamento. Che suo figlio diventi un grande o un piccolo uomo […] ella sa da quel momento di averlo perduto. Perduto al solo fatto che la interessi: al suo amore”. Ciò che alla madre resta è “Che sia un uomo su un trono di gloria o su una sedia di paglia, ella pensa di averlo veduto nella culla, lo ritrova in quel momento [ricordo] di amore”.

Il mio racconto preferito è La finestra sul canale, ambientato in un terrazzino affacciato su una calle di Venezia dove un uomo senza nome e una donna “che ha vissuto, e che non è contenta di sé” di nome Teresa, si incontrano dopo un amore finito, lui “non più ragazzo, lei non più fanciulla”.

In apparenza è la storia di un riposo tra due persone, vuoto di ogni sentimento se non quello della vita passata tra loro. Piove, sono a piedi nudi. Non parlano perché: “…non avevamo nulla da dirci ora che erano passati molti anni. Difatti non parlavamo”. Lui si è tolto le scarpe e Teresa ha posato le pantofole dorate di fianco alle scarpe di lui, sul davanzale. Quelle loro scarpe sul davanzale parlano per loro, sembrano vecchi compagni che si ritrovino in un linguaggio facile e felice, pieno di delicata esperienza. In silenzio, invece “Teresa stava seduta poco discosto, aveva indossato una veste da camera di raso nero” e lui, maliziosamente vedeva “attraverso il sottile mordoré, il suo piede guizzare come un tempo, di quando in quando”. Lui non perde occasione di indugiare lo sguardo sulla veste di Teresa che le cade sulle gambe nella morbidezza della stoffa scura. L’ambiguità dei sentimenti è evidente: “Quello che avevo desiderato un tempo ora accadeva; e pur senza amore mi dava un’emozione il fruscio della sua veste, il suo passo […] ed ecco ora accedeva senza più né senso né scopo”.

Lei invece vuole apparire una donna dura, decisa, che non fa prigionieri: “Per quello che sono gli uomini sono contenta che a un certo punto prendano il cappello e se ne vadano”.

Nel silenzio della scena, si accorgono di una ragazza che li osserva da una finestra dall’altra parte del canale. Lui dice a Teresa: “Chissà che cosa immagina di noi. Immagina le nostre parole. Immagina…”.

Teresa non risponde, silenziosa e vuota. Allora quella giovane spettatrice dallo sguardo “di povera figliola che sogna la felicità” che cerca di udire “quella parola misteriosa che il mondo adulto conosce e che i ragazzi non conoscono” gli ricorda Teresa vent’anni prima: inquieta, alla ricerca dell’uomo del destino, dotata della “potenza animale, o quella delle piante che si tendono cercando il sole”.

Teresa va in bagno, si prepara per la sera. Lui e la ragazza si osservano, lei lo scruta alla ricerca di quella parola adulta che non si può dire perché tutto è ormai compiuto, scontato.

A Corrado Alvaro non interessa mostrare, esce dallo “show and tell”: narra per capire. Usa le parole come farebbe una madre di paese con una fetta di pane tagliato per nutrire “con misericordia, come se in quel momento avesse pietà di tutto il mondo senza pane”.

(Autore: Corrado Alvaro, ed. Bompiani, collana I delfini, III edizione 1955)

(9 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata